2025年3月23日,在郭红东教授的带领下,公共管理学院农业经济管理研究生第一党支部、农业经济管理研究生第二党支部和农村发展研究生党支部的党员同学、24级农业经济管理研究生、部分农经系本科生同学齐聚金华市浦江县郑宅镇和义乌市李祖村,开展了一场生动的实地调研活动。此次活动中,老师和同学们深入实地,了解乡村的实际发展情况,并针对郑宅镇寺后村特色产业的发展现状与未来发展进行深入交流与讨论。

一、金华市浦江县郑宅镇

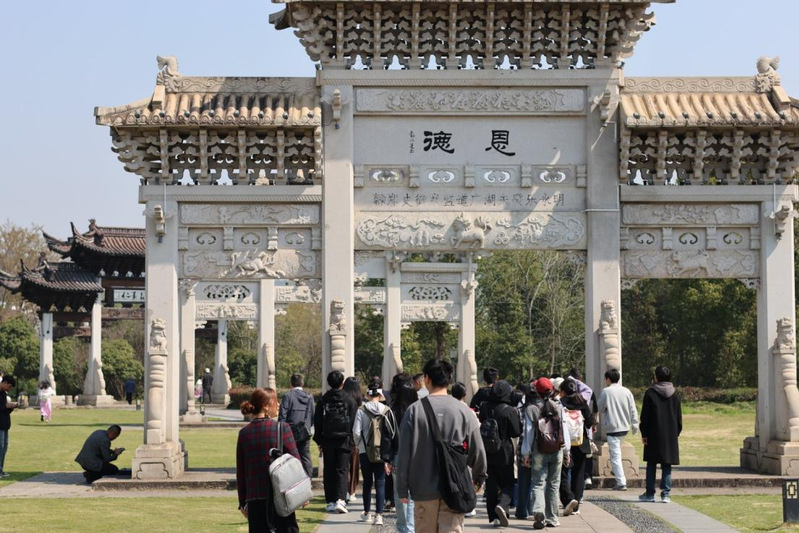

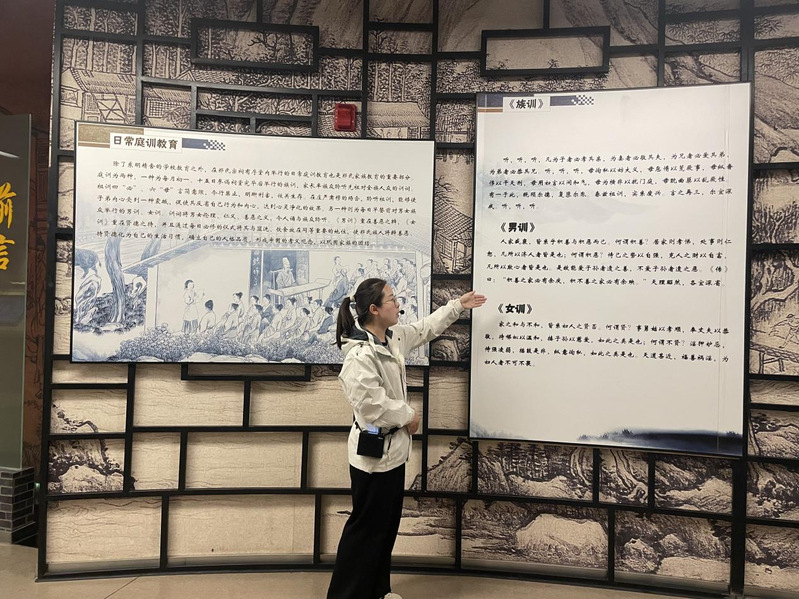

位于浦江县东部郑宅镇的“江南第一家”,是浙江省首批党风廉政建设教育基地之一,其以“清廉、孝义”治家而名闻天下,倡导“以德正心、以礼修身、以法齐家、以义济世”。近年来,郑宅镇推行“好家风”治理体系,充分挖掘“江南第一家”郑义门168条家规的文化底蕴,着重突出人民主体地位,以党建创新引领乡村治理,开拓“事事一起干、好坏大家判、奖惩有决断”的共建共治共享的乡村治理新格局。

在讲解员的带领下,师生们沿着白麟溪畔的明清古建筑群依次参观。九世同居碑亭的沧桑历史、孝感泉的孝义传说,以及明代“开国文臣之首”宋濂手书的《郑氏规范》碑刻,生动展现了郑氏家族“以德正心、以法齐家”的治家理念。据史料记载,南宋至清代仕宦提名173人,其中有91名家族成员出任县丞至尚书各级官吏,皆为清廉勤政,被称为廉洁德治的成功典范。郑氏家族的优良家风以及廉洁群体的产生给后人以深刻的启迪。

接着,师生们前往郑宅镇寺后村,与村支书等人进行了交流讨论,村支书向大家介绍了寺后村结合郑宅镇特色和村发展实际,实现乡村振兴的独特路径。过去,寺后村面临着饮水困难、出行不便、环境脏乱、集体经济薄弱等问题,荒地复垦也无人问津。为改变这一现状,2019年起,党员干部带头,发动42户农户,将30余亩闲置土地“半租半送”给村里种植洛神花,经过不断探索与实践,从最初的试种到如今的规模化种植,洛神花的亩产量已达到3000多斤,每亩产值约6000元。这一特色产业的成功孵化,不仅将荒坡地转变为“聚宝盆”,还带动了周边乡镇的300多户农户共同参与,增收200余万元。2022年,寺后村建成并投入使用洛神花酒厂,对洛神花果实进行深加工,开发出洛神花酒、洛神花茶、洛神花苏打水等系列产品,进一步延伸了产业链。交流中,师生们建议可以通过开发功能性食品、打造公共活动空间、讲好品牌故事等手段,进一步拓展洛神花系列产品的销售渠道,提升市场竞争力。

随后,师生们前往上山文化遗址。上山文化遗址是世界稻作文化的重要起源地之一,距今约11400-8600年,是长江下游地区迄今发现的最早的新石器时代遗址,是第六批全国重点文物保护单位。在这里,师生们参观了遗址的考古成果展厅,了解了上山文化的发现、研究成果及其在世界文化中的重要地位。专家详细讲解了上山文化遗址的发掘过程、主要发现以及其文化内涵。遗址中出土的大量文物,如早期的陶器、石器等,展示了当时人类的生活方式和生产工具。其中,水稻遗存的发现,证明了上山地区是世界稻作农业的重要发源地之一,为研究人类农业起源提供了重要线索。

二、金华市义乌市李祖村

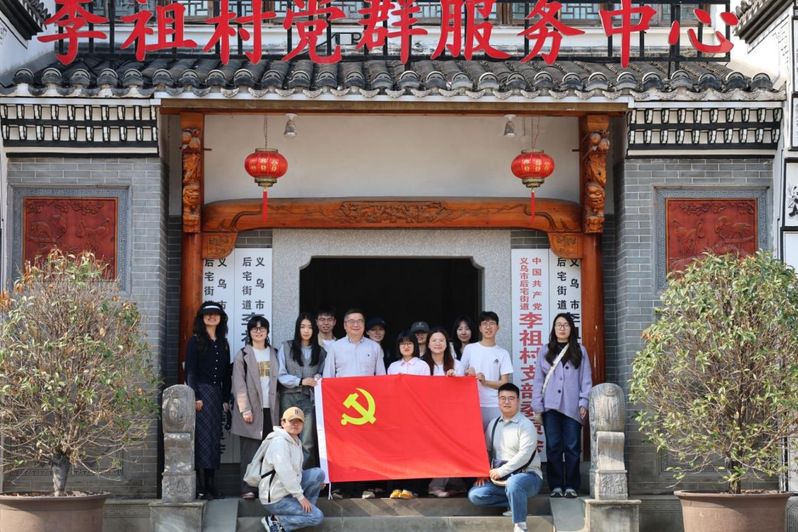

李祖村,坐落于浙江省金华市义乌市西北部与浦江县的交界处。近年来,李祖村积极践行“两山”理念,牢牢抓住“千万工程”契机,发挥党建引领作用,通过部门帮扶联建、村企结对共建、运营团队促建,大力培育发展农文旅产业,打造“有礼的祖儿”特色品牌,成为远近闻名的共同富裕示范村。目前,全村共引进各类经营主体62家,年接待游客超65万人次,绘就了美丽生态、美丽经济、美好生活有机融合的乡村振兴“富春山居图”。2023年9月,习近平总书记来到李祖村考察调研,指出“李祖村扎实推进共同富裕,是浙江‘千万工程’显著成效的一个缩影,要再接再厉,在推动乡村振兴上取得更大成绩。”

在村党群服务中心,师生们首先通过观看宣传片对李祖村的整体发展情况有了初步了解。随后,讲解员详细介绍了李祖村名字由来及其蝶变历程。李祖村的蝶变可以概括为三个阶段:一是从开始的脏乱差整治到改善村容村貌;二是从挖掘乡村特色,到打造美丽乡村精品村;三是从引育乡村人才孵化乡村创客,大力发展农、文、旅深度融合的产业业态,到未来乡村引领共富,形成了如今美丽生态、美丽经济、美好生活的共富画面。参观过程中,师生们走访了皮皮杂货屋、造物社、李氏梨膏糖等特色商铺,品尝了“有礼的祖儿”系列美食。通过与商铺经营者的交流,师生们了解了青年入乡农创客如何在农产品加工、电商销售、创意农业等领域创业带动村民增收致富。这些体验让大家深刻感受到李祖村在乡村振兴和农文旅融合方面取得的显著成效,激发了对乡村振兴的兴趣与思考。

通过此次调研,同学们对乡村振兴的基层实践有了更深刻、生动的感悟。期望未来同学们能扎根大地,把研究做在大地上,把论文写给“三农”实践!

撰稿:叶戈