浙大卡特资源环境与农业发展大讲堂 第31讲

2025年3月22日,作为第三期资源环境与农业发展工作坊的主旨报告,浙大卡特三农学术论坛之304期暨资源环境与农业发展大讲堂(READ TALK)第31讲在浙江大学青山商学高等研究院的支持下成功举办。澳大利亚墨尔本大学讲席教授、浙江大学青山访问教授James Kung(龚启圣)教授受邀作题为《Millet, Rice, and Isolation: The Race between Agricultural Diffusion and the Reach of Empire》的学术报告。浙江大学公共管理学院教授龚斌磊主持了报告。浙大READ团队对主旨报告内容进行整理,以飨读者。

龚启圣教授首先引出了需要回答的两个问题:第一,国家是怎么崛起的?第二,为什么有的国家延续甚至演变成帝国,而其他国家却失败了?回顾历史上消失的大国和存续的大国之历史进程,龚教授对这两个问题提出初步的解答:保持技术、军事机构和文化方面的稳定性,是大国起源的重要因素。由此,龚教授带领听众将视线转向本研究关注的特定区域二里头(Erlitou),自公元6000年以来,出现的第一个技术、军事机构和文化方面国家一级统一的政治实体。通过聚焦二里头文化,可以解释东亚第一个核心国家的起源以及今天中国为何有如此边界。

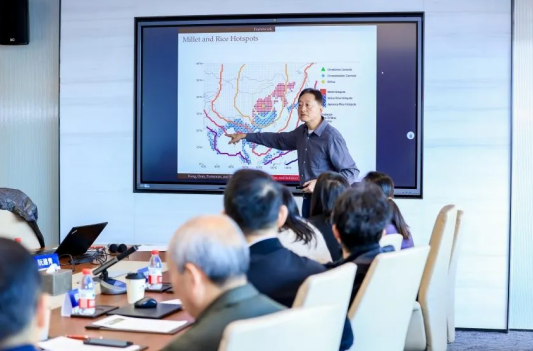

讲座第一部分,龚启圣教授提出并检验“国家起源”“竞赛”“超级大国”假说,解释在独立扩张的农业社会中,超大型国家的形成和持续存在,并以相对独立的农业和地缘战略的东亚作为验证理论的区域背景。“国家起源”假说提出,在东亚,拥有高于区域平均适宜度的粟和稻(本地适种作物)集中土地的区域(Hotpots热点地区),更有可能比其他地区更早地发展出更复杂的社会,成为早期的中国王朝;早期的中国王朝中,在热点地区更早地采用粟(以及在一定程度上稻),时间上的优势也可能促使更多地方(超规模)的部族出现,从而产生第一个以二里头为核心的国家。“竞赛”假说认为,当代国家边界是“竞赛”的结果是两种扩散(扩张)过程的竞争,一是从驯化和社会复杂性出现的地点向更远地区的向外扩散,二是从初始核心国家领土向其他适合农业、产生可征税的收成的土地扩张。“超级大国”假说的含义一是核心国家更有可能向较早采用农业且距离较近的地区扩张;二是随着与核心距离的增加,遥远边缘的新兴精英有更多时间发展治理能力和军事韧性,因而他们更有可能抵抗区域霸权的征服。

讲座的第二部分,基于第一部分的理论分析,龚启圣教授以二里头的历史演变为例,回应了“国家起源”假说,分析了初始核心国家的出现过程,发现在热点地区,小麦和稻米的本土化推动复杂社会出现的数量增加,且适种作物本土化越早进行,这种正向影响越强。二里头则是最早发展农耕文明和最高适宜度的热点地区,因此成为第一个国家的源头。

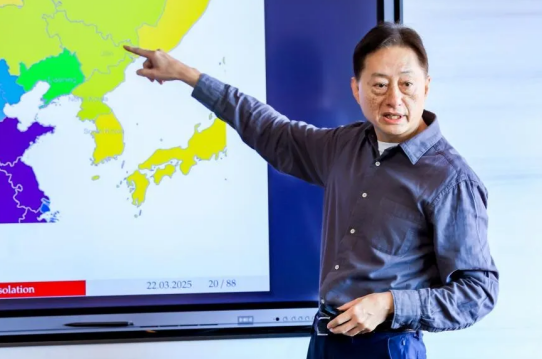

进一步地,龚启圣教授回应了“竞赛”“超级大国”假说,即大国的增长是竞争的结果,这源于农耕文明的扩散和以第一个国家建设中心为基础的大国扩张,龚教授指出,时间和距离是文明融合过程中的关键因素,因此在研究区域内根据进入农耕文明的时间和与中心的距离区分出不同的单元,发现越早进入农耕文明、距离中心越远的区域,倾向于保持独立且汉化程度较低。

龚教授总结,此研究探讨了中国如何在东亚成为一个大核心国家的出现和持续发展,为什么一些曾经独立存在的政治实体最终成为了这个庞大帝国的组成部分,而另一些则成为了独立现代国家。本研究提供了一个理解孤立的地域和东亚的农业肥沃性如何孕育出独立农业文明轨迹的背景,提出并实证检验了一个关于全球宏观区域内大型国家内生形成和持续存在的理论。

龚启圣教授的讲述娓娓道来,推论严丝合缝,为我们提供了一个新视角以理解国家崛起与大国延续。通过历史视角回应了“大国崛起”的当代议题,帮助师生理解长周期历史规律对现代国家发展的影响,也为理解当代地缘政治提供了历史参照。此外,龚教授提供了跨学科的理论模型和“以小见大”的研究范式参考,师生从中学习了如何构建跨学科的理论模型和通过微观区域分析宏观历史进程的方法论。